スマートシティNAGANOの実現に向けて、NAGANOスマートシティコミッション「NASC」は活動しています。

趣意に賛同した、意欲のある地域内外の事業者・団体、高等教育機関、金融機関、行政機関など200団体以上が参画しており、デジタル技術等を活用した持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

NASCでは、2025年1月31日に「めぐる つながる NASC OPEN DAY」を開催。本イベントは、地域の特性や課題を踏まえた長野市発の共創やオープンイノベーションが生まれるきっかけになるよう、学びをめぐらせ、つながりを生み出すことを目的に実施されています。NASC会員企業・団体に限らず、一般の方も参加可能なオープンな場です。

参加者150名以上!熱気が生まれた会場

会場となったのは、長野市芸術館3階のアクトスペースです。

当日は、長野市内を中心に事業共創に関心を持つ150名以上の方々が参加しました。

イベントの冒頭、NASC事務局中村よりNASCの活動について紹介。ワーキンググループや勉強会、実証プロジェクトなど、今年度取り組んできた内容を説明しました。

「大切なのは問い」。基調講演で語られたオープンイノベーションの鍵

最初のコンテンツは、事業共創をテーマにした講演。東京・渋谷にて企業や大学など多様な主体によるイノベーション共創拠点・SHIBUYA QWSを立ち上げたエグゼクティブディレクター野村 幸雄氏に「共創から企業が共に成長をしていくために大切なこと」をテーマにお話いただきました。

業界・業種も異なる企業同士が、なぜ事業共創を行うべきなのか。そして、背景が異なる組織同士が、いかにして目的を共有し、協力していくのか。

野村氏が語ったのは、「問い」の重要性です。

「効果的なオープンイノベーションを実現するために、問いは有効です。問いには答えがありません。だからこそ、ひとつの問いに対して、一人ひとり異なる答えが返ってくる。ひとつの対象に、多様な人々による多様な眼差しを加えることで、新たな視点が生まれ、イノベーションが発生していくのです」

野村氏が手掛ける施設「SHIBUYA QWS」は、「Question with sensibility(問いの感性)」の頭文字を取ったもの。実際に「問い」を起点にした共創プロジェクトが生まれています。そうした事例について語られました。

「SHIBUYA QWSでは、参加会員のみなさんに関心のある問いを持ち寄ってもらっています。そのなかで、例えば、老舗菓子メーカーが『いかにして廃棄包材を減らせるだろうか?』という問いを提示したことで、ゴミを資源に変えるプロジェクトを進めているデザインファームとつながり、名刺入れやペンケースへとアップサイクルされる事例が生まれました」

参加者と双方向のコミュニケーションを取りながら行われた共創事業プレゼンテーション

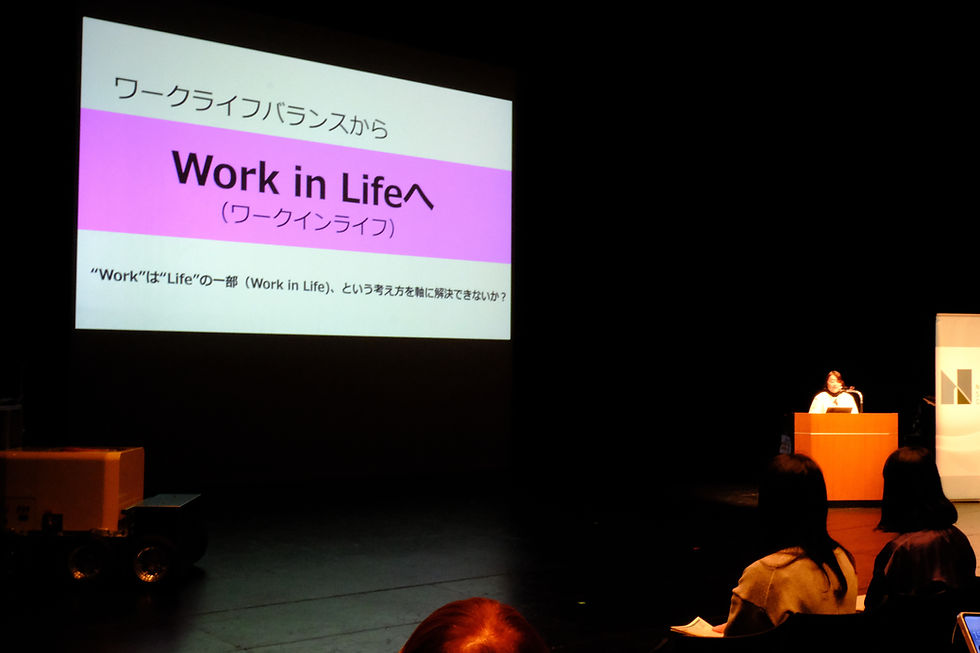

野村氏の講演のあとは、今年度のワーキンググループで生まれた事業構想のプレゼンテーションへ。6チームが、約半年間取り組んできた共創事業のアイデアを熱量をもって提案し、共創の呼びかけを行いました。

各チームの共創事業アイデアは下記です。

・移住促進プラットフォーム「eju」

長野市の移住者に向けたミクロな伴走支援サービス。移住検討者のステップに合わせた課題解決と解像度を上げた仕事、住まい、暮らしまでのトータルサポートを提供。

・ながのグルグル

長野市の観光と交通課題を解決するためのスマホアプリを開発・活用。観光地周遊と利便性向上を目指す。

・Growing Future NAGANO

「働く場」と「子どもの場」を一つにしたワークスペースを運営。暮らしと仕事の移動負担を軽減し、持続可能なまちづくりを目指す。子育てを中心としたコミュニティ形成や地域人材の育成といった機能も持たせる。

・NAGADEN LOVEからはじめる街の賑わいづくり

街の中心部にありながら閉鎖中の長野電鉄「市役所前駅(南口)」。ここに賑わいを生み出すコミュニティスポットとなる飲食店を開設する。

・カメレオンバス

「自家用車から公共交通への転換を図るにはどうすればいいか」という問いのもと、自家用車より快適で楽に移動できるバスを開発する。

・Transit Mall NAGANO

長野市内に点在している人気スポット間の移動に関する課題を解決するため、半径500mのエリアを”Mall”とし、各Mall間をバスなどで繋ぐというソリューションを開発する。

スライドを作り込んだり、ステージ上で掛け合いを行ったり。プレゼンテーション方法も、各チーム工夫を凝らした発表で、参加者もつい引き込まれていきます。

発表中には、リアルタイムにQ&Aなどを行うことができる「Slido」というサービスを活用して、登壇者と参加者による双方向のコミュニケーションを取りながら積極的に共創を促す仕組みを導入しました。

「移住促進プラットフォームとなると、自治体の移住推進課とはどんな違いがあるのでしょうか?」

「出産をきっかけに約5割が退職をするというデータを見て、その課題の大きさに驚きました。ぜひ事業化して長野市の未来を変えてください!」

参加者からは、それぞれの共創事業アイデアに対する疑問や共感の声が寄せられました。さらにプレゼンテーション後の休憩時間には、事業を共に実現・推進したいと考える参加者が発表者やパネル展示企業のもとに集い、名刺交換や意見交換を行う姿も見られました。

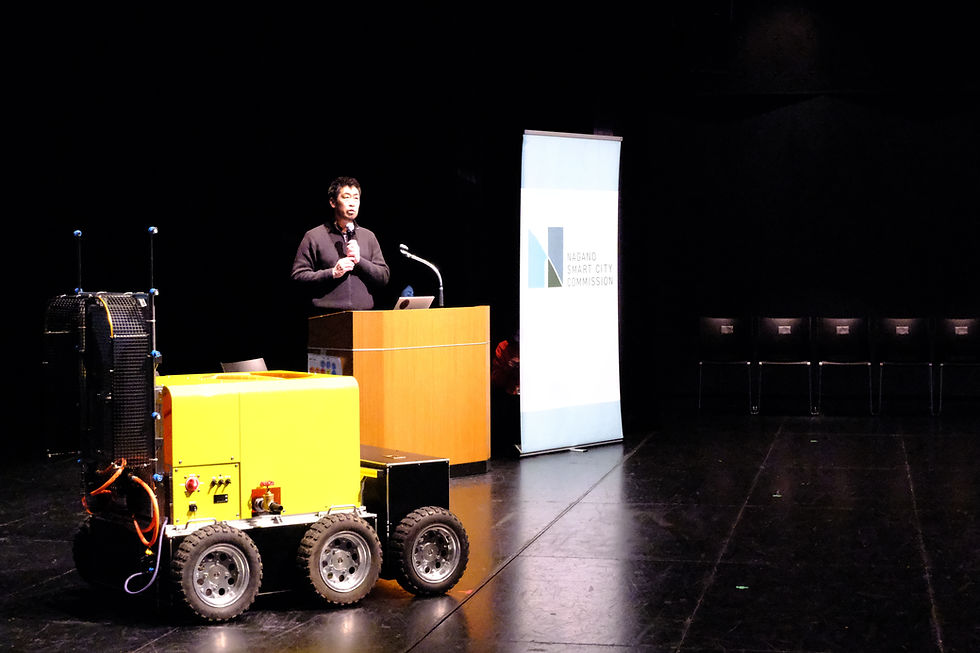

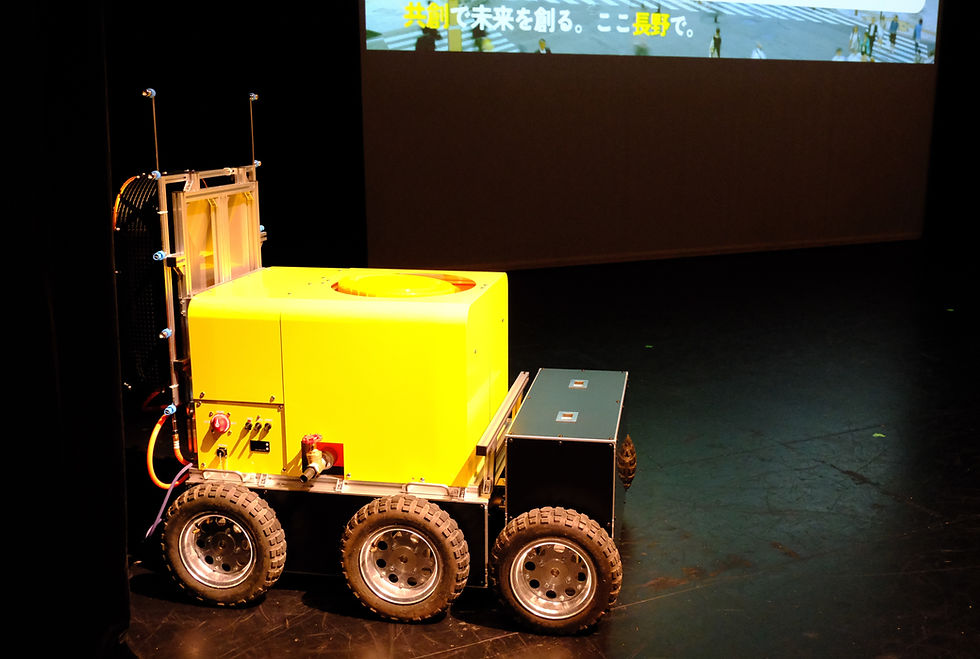

中山間地域における農業の活性化を。実証プロジェクト報告

休憩後には、令和6年度実証プロジェクトである、中山間地域における持続可能な農業サービス事業「NAGANO A→SET プロジェクト」について、採択事業者の株式会社ラポーザ代表・荒井克人氏が発表を行いました。

「長野市の7割以上が中山間地域だと言われています。中山間地域の主産業は農業。しかし、人口減少や地形などの関係からなかなか事業性を担保するのが簡単ではありません。私自身、中山間地域におけるリンゴ農家の息子として、この現状を何とかしたい、中山間地域の農業を活性化したいと思い、スマート農機の導入とアグリツーリズムを掛け合わせた事業を行っています」

その後、司会による質疑応答へ。

「アグリツーリズムを盛り上げるには、多様な事業者と手を組むことが欠かせないのではないかと思います。実際に取り組まれてみて、感じたことがあれば教えてください」

そういった問いに関して荒井さんが答えます。

「自力で協力事業者を集めるとなると、どうしてもお願いする・される関係性になってしまい、自分たちだけが盛り上がり、協力事業者は受け身という構図にもなり得る。事業者同士が目線を合わせて主体的に取り組むためにも、課題意識の共有は重要だと感じています」

交流会では、参加者同士で地域課題を見つめる対話の時間を

最後のコンテンツは、参加者同士による共創テーマ別交流会。

「暮らし」「まちのインフラ」「健康」「観光」「もしものリスク」「多様性」といった6つのテーマに分かれ、それぞれどんな課題があり、どんなプロジェクトやアクションが創れそうか、設定された問いをもとに語り合いました。

「社会人インターンシップのようなかたちで、企業同士の人材交流のベースを作ったあと、具体的な事業共創を推進すればスムーズではないか」

「たとえば、単に『空き家活用を行う』などの個別具体の取り組みを推進する前に、『空き家活用を行ってどんなまちにしたいのか』といったコンセプトやビジョンを打ち立てることが重要だと思う」

それぞれの課題意識を持ち寄りながら、各チームで対話が行われていきました。

最後は、集合写真を撮影して、「めぐる つながる NASC OPEN DAY」は終了しました。

ここで生まれた出会いが、きっと新たな共創事業や長野市の未来につながっていくことでしょう。これからもNASCの活動に、ぜひご期待ください。

Comments